本日(20日)、週末金曜日を青空のもと迎えています。明日から3連休です。弟子屈町では、本校グランドも会場の一つとして「てしかが☆花火村」が開催予定です。弟中では、花火会場の提供協力だけでなく、まちなか会場にて、「弟中商店」も出店いたします。この連休は、気温が上がり、春のような陽気になりそうです。雪解けによる落雪、増水など予想されます。屋外での活動には十分気をつけて連休を過ごしましょう。

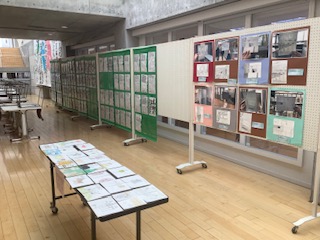

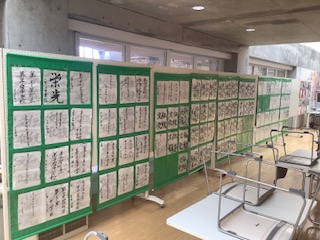

また、弟中校内のテシカ広場やTEICHU SPACEには、 弟子屈町地域コーディネーターによる町内小中学校間での「展示交流」企画第3弾が展示中です。今回は、川湯中学校、川湯小学校です。川湯中学校生徒会の「HSL(ハッピースクールライフ)運動」と川湯小学校4学年の「国語の授業」の作品が掲示されています。それぞれの学校生活を交流し合うことは、様々な気づきを得るチャンスになります。